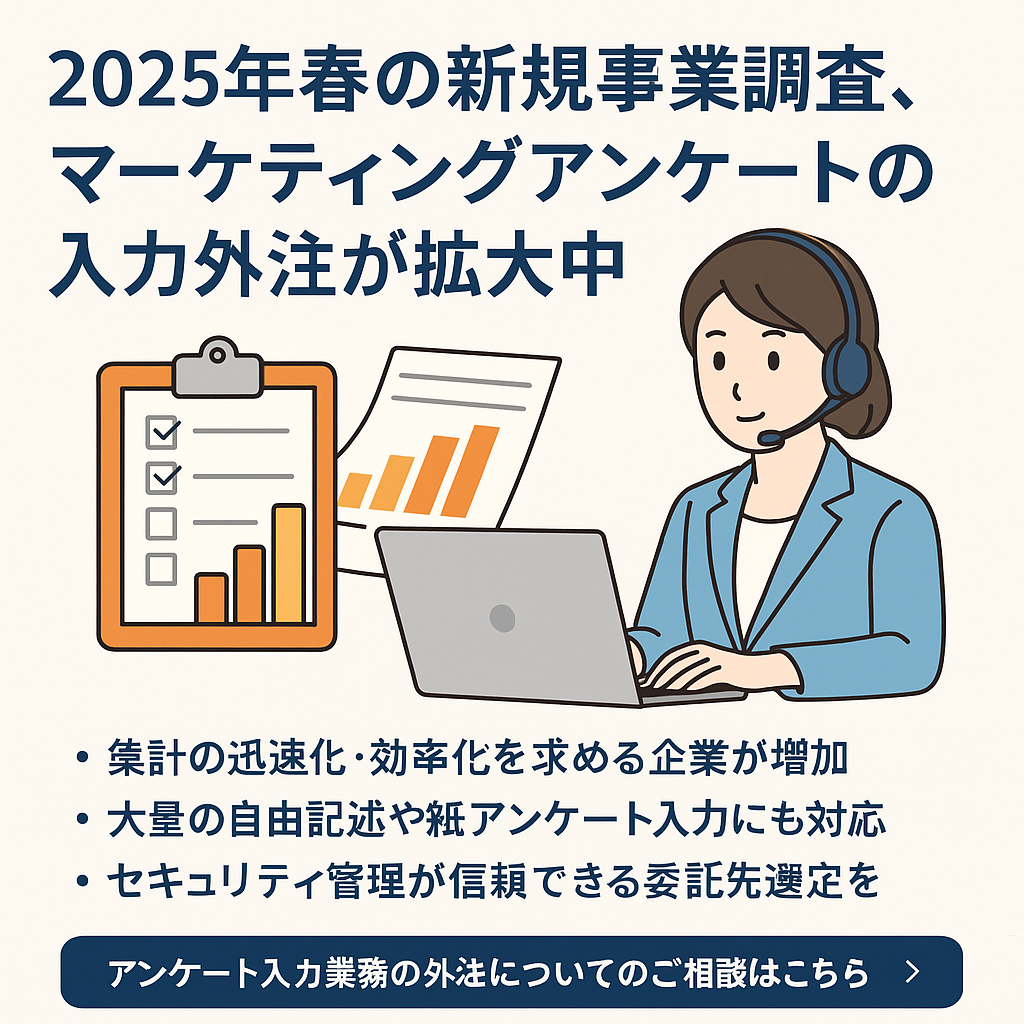

2025年春の新規事業立ち上げに関わる調査に追われる企業が増加!マーケティングアンケートの入力外注業務が拡大中

春の商戦・新年度に向けて加速する新規事業の市場調査ニーズ・・・

2025年春。多くの企業が「ポストコロナ」「生成AIの社会浸透」「インバウンド再拡大」などの要因を踏まえ、事業戦略を転換する動きを見せています。特にこの春は、中堅企業・スタートアップ問わず、新規事業立ち上げに向けた市場調査やマーケティングリサーチの件数が急増しています。

その背景には、単なる商品開発にとどまらず、BtoCにおける顧客体験の再設計や、BtoB領域におけるニッチ市場の開拓、地方創生やGX(グリーントランスフォーメーション)対応ビジネスの検討など、より具体的かつ機動力のある意思決定が求められているという事情があります。

こうした環境の中で、「マーケティングアンケート」はあらゆる業種において現場の一次情報を可視化し、戦略立案を支える基盤として活用されており、その実施頻度・件数は年々増加の一途をたどっています。

アンケート活用が新規事業フェーズで重要視される理由

新規事業の構想段階では、アイデアの斬新さや経営陣の意思も重要ですが、最終的に成功を左右するのは市場ニーズとの整合性です。そのため、リサーチ担当者は「この商品は誰に響くのか?」「どんな課題を解決できるのか?」という視点を持ち、仮説検証型の情報収集手段としてアンケートを活用します。

特に以下のようなタイミングで、定量・定性の両面からのアンケート調査が実施される傾向があります:

-

事業コンセプト検証(PoC)前のニーズ確認

-

サービス利用意向の調査

-

試作品に対する反応・満足度評価

-

他社類似製品との差別化要素の検証

-

購入決定要因の把握とペルソナの抽出

こうした調査は、単なる「社内アンケート」ではなく、実際の生活者・事業者に直接問いかける外部調査であることがほとんどのため、回収ボリュームとスピードが重視される傾向があります。

増える紙調査・郵送調査、オンライン調査の“ハイブリッド”運用

2025年現在、アンケートはWebフォームやスマートフォンによる回答が一般的になってきていますが、業種や対象者によっては依然として紙媒体や郵送による調査手法が現役です。特に以下のケースでは、紙アンケートの採用率が高まる傾向があります:

-

地方や高齢層をターゲットに含む調査

-

官公庁や関連団体向けの書面アンケート

-

BtoBのエグゼクティブ層(経営者、役員など)対象の調査

-

回答者の属性を厳密に管理したいモニター調査

これらの調査では、回収後の入力作業が別工程として必要になるため、Web調査に比べて「手間とコスト」がかかることは避けられません。

その一方で、紙による自由記述はより率直で深いインサイトを得やすいという利点もあり、オンラインとオフラインのハイブリッド運用を選ぶ企業も増えています。

入力・集計スピードがマーケティング全体の勝負を左右する

アンケートを行うこと自体が目的ではなく、その結果をどれだけ早く施策に活かせるかがマーケティングの成否を分けます。

たとえば、新商品のコンセプト検証を行うアンケートを3月中旬に実施した場合、4月上旬には報告資料を経営層に提出し、実行判断を下す必要があるというようなスピード感で進行することが一般的です。これは大手企業のみならず、意思決定サイクルの速いベンチャー企業や新規事業部門にも当てはまります。

こうした短期間でのアウトプットを実現するには、以下のような体制が前提となります:

-

回答回収から即日で入力作業に移行できる

-

自由記述も含めて誤字なく迅速にデータ化できる

-

集計表やクロス集計が納品形式として整っている

-

ExcelやBIツールに直接取り込めるように整形されている

しかし現実には、社内のリサーチ担当者がこれらすべてを兼務しながら実行するのは困難であり、ここに“入力作業の外注”という選択肢が重要性を増しています。

市場調査と入力業務の“切り分け”が今後の標準に

新規事業が多く動き出す2025年春、アンケート調査は増える一方ですが、同時に「入力は外注」という分業化の流れも加速しています。

特に、

-

マーケティング担当者が少数で多くの業務を兼務している

-

分析や資料作成にもっと時間を使いたい

-

入力精度やスピードに課題がある

-

過去に記述ミスや納期遅延でトラブルがあった

という企業では、調査設計とデータ活用に集中するためにも、入力作業を専門業者に委ねる運用が広がりつつあります。

次章では、そうした現場における課題をさらに具体的に掘り下げ、マーケティング部門が抱えるアンケート入力の実務的な悩みについて詳しく解説していきます。

マーケティング部門にのしかかるアンケート入力の実務課題

アンケートはマーケティング施策の基盤となる情報を集める重要な手段ですが、その裏には、意外と見過ごされがちな「入力業務」という負担が存在します。特に近年、アンケートの実施件数や対象者数が増加している一方で、マーケティング部門の人員はほとんど増えておらず、一人の担当者が複数業務を抱えたまま入力作業まで行うケースが目立ちます。

このような背景のもと、企業のマーケティング現場では、以下のような現実的な悩みや課題が浮かび上がっています。

膨大な手作業が本来の業務を圧迫している

入力業務は一見単純な作業に見えますが、実際には非常に時間と集中力を要する工程です。たとえば、300件の紙アンケートを1件あたり3分で入力すると、15時間以上が必要です。しかも、自由記述欄がある場合は文字起こしや表記統一にも時間がかかり、担当者の労力はさらに増大します。

実務では、以下のような作業が発生しています:

-

チェックボックスや選択式のデータ入力

-

記述回答の読み取り・誤字修正・変換対応

-

記述欄の記入漏れ、複数回答の処理

-

紙アンケートの並べ替え・重複チェック

-

ExcelやGoogleスプレッドシートへの転記

-

集計用シートへのデータ移動と整形

このような作業を本来は戦略策定や施策実行を担当すべきマーケターが対応していることで、データ分析やレポート作成、クリエイティブ業務などの本質的業務が後回しになってしまうケースが増えています。

入力ミスや表記ブレが分析精度を下げてしまう

特に問題なのが、入力作業に不慣れな担当者によるケアレスミスや、記述回答における表記のばらつきです。具体的には次のようなケースがあります:

-

数字入力の誤り(例:42歳→24歳)

-

略語・業界用語の揺れ(例:「Web」・「WEB」・「ウェブ」)

-

表記ルールの統一がされていない(例:「男性」「男」「M」)

-

感情的・否定的な自由記述の扱いに困る

-

回答欄が空欄なのか読み取れないだけなのか判別がつかない

これらのミスや曖昧さは、集計結果に影響を与え、意思決定の質そのものを低下させるリスクがあります。特に自由記述欄が含まれるアンケートでは、記述内容のばらつきが大きく、“分析可能な状態”に整えるまでに予想以上の時間を要することも珍しくありません。

緊急案件や並行プロジェクトの影響で納期が守れない

マーケティング部門では、新製品のローンチ準備、SNSや広告運用、イベント出展、IR資料作成など時期が集中する業務が多く、優先順位の調整が難しい状況が頻繁に発生します。そのため、アンケート結果の入力作業が後回しになり、納期に間に合わない・施策に活かせないといった本末転倒な事態も起こります。

特に以下のような事例は多く見られます:

-

「週明けまでにデータをまとめたいのに入力が間に合わない」

-

「外部パートナーへの報告が遅れ、企画提案のタイミングを逃した」

-

「キャンペーン実施中に得た顧客の声を即時活かせなかった」

-

「上層部の意思決定に必要な資料が揃わずプレゼンが延期になった」

これらの問題は、現場の業務効率だけでなく、企業全体のビジネススピードに影響を与える重大な課題です。

他部門や外注先との連携が煩雑になっている

マーケティングアンケートの入力は、時として調査会社や広告代理店、社外の協力会社と連携して進めるケースもあります。この場合、入力ルールやファイル形式、納品時の命名規則などのやり取りが煩雑になりがちで、担当者のストレスが増える傾向にあります。

しかも、社内でも経営企画部門・営業部門・商品開発部門など、複数部署からの依頼やチェックが入る場合、入力済みデータの整形や修正が繰り返されて手戻りが発生し、時間と労力を消耗します。

入力のための人材確保や教育コストも無視できない

短期間に大量のアンケートを処理する場合、一時的にアルバイトや派遣社員を投入するケースもありますが、入力ルールの教育・管理の手間がかかり、品質を保つのが難しいという課題もあります。

特に以下のような点で苦労することが多いです:

-

守秘義務に関する教育が不十分

-

業界用語や商品名の誤解による入力ミス

-

集計前提の入力フォーマットを守れない

-

定着率が低く、毎回教育コストが発生する

このように、一時的に人を増やす=解決ではないという現実も、担当者の頭を悩ませています。

入力作業の専門外注化でマーケターの価値を引き出す時代へ

以上のような実務課題は、**「マーケターがマーケティングに集中できない」**という、非常に本質的な問題を引き起こしています。

この課題を解消する手段として近年注目されているのが、アンケート入力の専門業者への外注です。次章では、入力業務を外注することで得られるメリットと業務改善の具体的な効果について解説していきます。

入力外注を活用することで得られる3つの業務改善効果

アンケート調査は企業にとって顧客理解・市場分析・製品開発のために欠かせない情報源です。しかし、回収したアンケート結果を活かすためには「データ化=入力」が欠かせず、この入力作業こそが実は時間的・人的コストを大きく占めているのが現実です。

こうした中、アンケート入力業務を外注化する動きが中堅・大手企業を中心に広がっており、今やマーケティング業務全体の生産性を高める“前提条件”として注目されています。この章では、入力作業を専門業者に委託することで得られる3つの業務改善効果を解説します。

1. 業務時間の大幅な削減と人的負担の軽減

まず最も分かりやすい効果は、作業時間と労力の削減です。

マーケティング部門は、アンケート調査の企画・配布・回収・入力・集計・分析・報告と、多段階にわたる工程を担っています。中でも「入力」は単純作業であるがゆえに、“いつでもできる”と後回しにされ、結果として納期直前に集中しがちです。ここに外注を導入することで、この“入力渋滞”を解消することが可能になります。

たとえば:

-

500件の紙アンケートの入力に30時間かかっていた → 外注で5営業日納品

-

入力担当の残業月10時間が削減 → 代わりにデータ分析に集中可能

-

自由記述の整形に悩んでいた時間を、報告資料作成へ転換できる

このように、入力作業が社内工数から外れることで、本来のマーケティング活動に時間を再配分できるようになります。特に少人数のチームではこの効果は顕著で、「人が増えたかのような余裕ができた」との声もよく聞かれます。

2. 入力精度と集計スピードの向上

外注業者は入力業務の専門家であり、クオリティコントロールの仕組みを持っています。複数人によるチェック体制、表記統一ルール、入力ルールのマニュアル化、OCRとの併用などにより、社内で実施するよりもはるかに高精度な入力結果が得られます。

特に以下のような点で違いが出ます:

-

数値ミスや誤変換の削減(例:「18歳」→「81歳」などの誤入力を防止)

-

略語や業界用語の表記揺れを統一(例:「スマホ」「スマートフォン」)

-

記述欄の改行・句読点の整形、敬語表現の調整

-

選択肢の複数チェックや記述ミスの補正

また、納品形式もExcel、CSV、集計表付きなど分析に使いやすい形で提供してくれる業者が多く、社内での“データ整形”作業も削減できます。

結果として、アンケート回収から最終報告までの全体スピードが向上し、経営判断や施策実行までのリードタイムを短縮できるのです。

3. マーケティング全体のPDCAが回しやすくなる

アンケート入力を外注することで、担当者がデータ活用や分析といった“本来価値を生む業務”に集中できるようになるという効果も見逃せません。これは単なる工数削減にとどまらず、マーケティングサイクル全体の質的改善につながります。

たとえば:

-

過去に溜まっていたアンケート結果を時系列で比較できるようになった

-

自由記述の傾向をタグ付けしてもらい、トレンド分析に活用

-

社内報告資料が週単位で作成できるようになり、現場の対応が迅速化

-

年度内に複数回アンケート→分析→施策改善が回せるようになった

このように、入力外注は**“単なる業務委託”ではなく、意思決定とアクションを高速化するための戦略的手段**としても評価されています。外注を活用する企業は、「マーケティング部門の生産性向上」にとどまらず、会社全体の意思決定スピードの向上にもつながっているのです。

外注化は“コスト削減”ではなく“価値創出”のための投資

一部では「入力作業を外注するのはもったいない」と考える方もいるかもしれません。しかし実際には、時間・人的リソース・誤入力リスクの観点から見れば、社内での手作業よりも外注の方がコスト効率が良いケースが大半です。

そして何よりも、社内の知見や判断力を“単純作業に奪われずに活かせる”という点で、外注は大きな価値をもたらします。

特に「限られた人数でスピードと成果を求められる」現在のマーケティング部門にとって、アンケート入力外注は、もはや**“余裕があればやる業務改善”ではなく、“成果を出すための前提条件”**になりつつあると言えるでしょう。

委託先選定で失敗しないためのポイントと注意点

アンケート入力業務の外注は、マーケティング部門の業務負担を大きく軽減し、分析・意思決定スピードの向上に貢献することが前章でおわかりいただけたかと思います。しかしその一方で、外注先の選定を誤ると、品質トラブルや納期遅延、セキュリティ事故といったリスクも発生しかねません。

本章では、実務でよくある失敗事例をふまえつつ、安心して任せられる外注先を選ぶためのポイントと注意点を詳しくご紹介します。

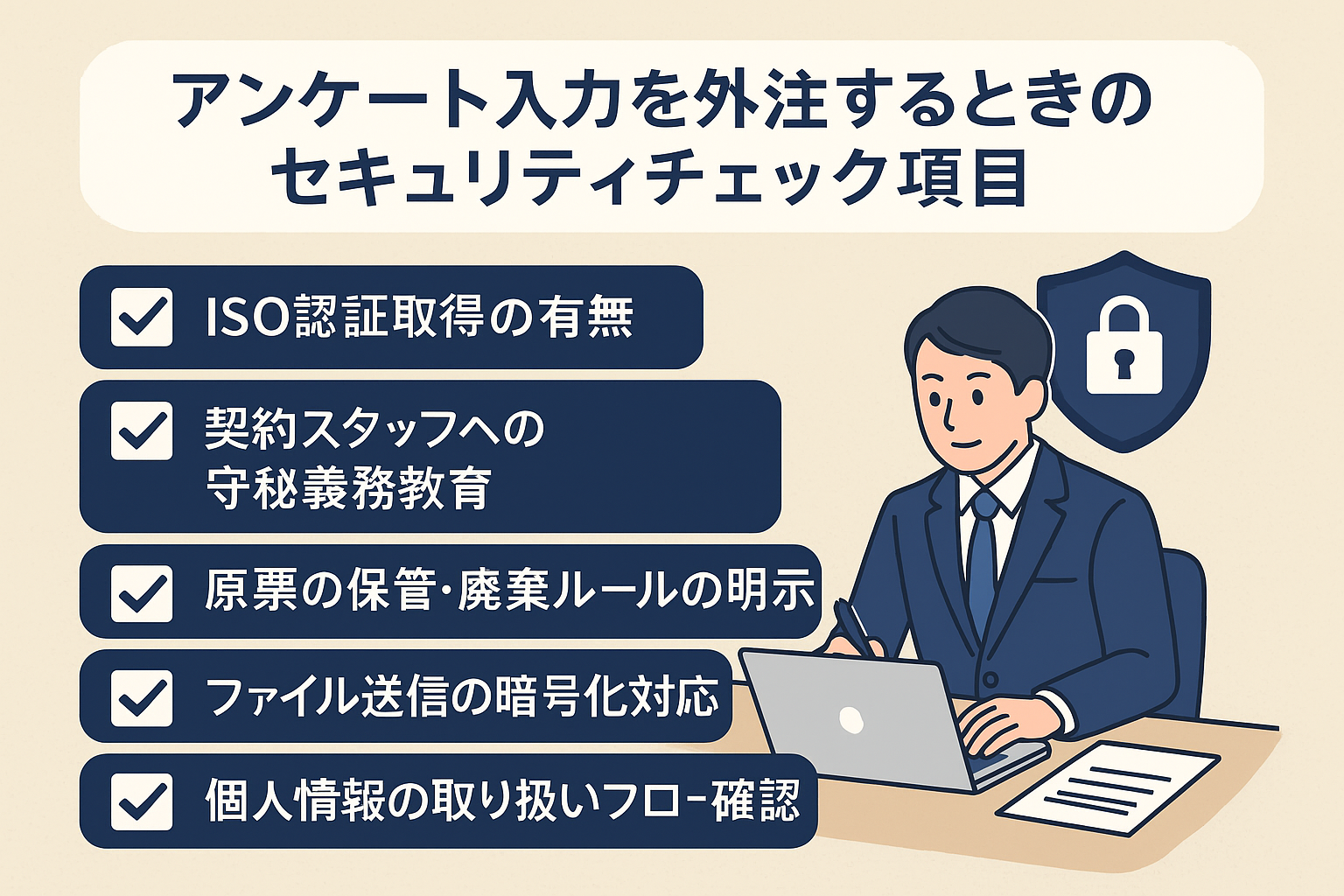

1. セキュリティ体制の確認は最優先事項

アンケートには、性別・年齢・勤務地・購買履歴・自由記述など、**個人を特定できる可能性のある情報(PII)**が含まれるケースがあります。特にBtoCの調査や紙アンケートでは、回答者の筆跡が個人情報と見なされる場合もあるため、外注先のセキュリティ体制は最優先で確認すべき項目です。

チェックすべきポイント:

-

ISO27001などの情報セキュリティ認証取得の有無

-

入力作業を行うスタッフの契約・守秘義務体制

-

アンケート用紙やデータの保管・廃棄ルールの明示

-

送受信の手段(宅配便・レターパック・暗号化ファイルなど)の安全性

-

外部サーバー利用時のデータ管理体制

セキュリティ要件を満たすだけでなく、それを明文化して説明できる業者かどうかが信頼の分かれ目です。

2. 業界特有の表記・用語への理解があるか

マーケティングアンケートの自由記述欄には、業界固有の略語や流行語、製品名・サービス名が含まれることがよくあります。入力者がこれらを正しく理解していないと、誤変換や表記ゆれが大量に発生し、分析作業の妨げになります。

たとえば:

-

「PB(プライベートブランド)」→「ピービー」

-

「EC」→「イーシー」「eコマース」「ネット通販」

-

「生成AI」→「生成ai」「ジェネレーティブAI」

-

製品名:「エアーズ」→「エアズ」「Airs」などの揺れ

このような表記ブレを防ぐために、業者が業界・分野に対してどれだけ理解を持っているかを確認することが重要です。必要に応じて、事前に略語表や用語リストを共有し、どのように表記統一するかを打ち合わせておくことも有効です。

3. 自由記述欄への対応力の差を見極める

選択式のアンケート入力は比較的どの業者でも対応可能ですが、自由記述欄の扱い方に業者ごとの大きな差があります。

理想的な業者は、次のような対応が可能です:

-

誤字脱字の補正(ただし意図を変えない範囲で)

-

改行・句読点の統一

-

表記ゆれの統一(例:「わかりやすかった」⇄「分かり易かった」)

-

不快表現・暴言のフィルタリング

-

感情カテゴリやキーワードのタグ付け(オプション対応)

自由記述は顧客の本音が出やすい領域でもあるため、この部分を丁寧に処理してくれる業者ほど、データ活用価値が高まります。

4. フォーマット対応と納品形式の柔軟性

マーケティングアンケートでは、集計結果をすぐに社内報告や外部共有に使いたいというケースが多いため、納品形式が柔軟かどうかも重要な判断基準になります。

確認すべき項目:

-

Excel形式での指定テンプレート納品に対応しているか

-

数値・選択肢のコード化対応(例:「男性」→「1」など)

-

BIツール(Tableau, PowerBI 等)と連携可能なCSV納品

-

クロス集計や簡易グラフレポートなどのオプション有無

-

納品後の修正対応が可能か(ミスや仕様変更時の対応)

あらかじめ社内で「どのような形で使うか」「誰が受け取るか」を明確にしたうえで、業者とフォーマットのすり合わせを行うことが成功のカギです。

5. 実績・対応スピード・担当者の信頼性も要チェック

外注先の品質は、実績と対応の柔軟性にも大きく左右されます。

確認方法:

-

過去の取引実績(企業規模・業種)

-

初回依頼時のヒアリング内容の深さ

-

見積り・納期回答のスピード

-

担当者のコミュニケーション力と提案力

-

急な仕様変更・増件時の対応可否

アンケート入力業務は一見単純な作業ですが、納期厳守とデータ正確性が両立できなければ、意味をなさない業務です。そのため、「安さ」よりも「信頼できる対応力」を重視することが最も重要です。

「入力だけ」と侮らず、“業務の一部”として見る意識を

アンケート入力業務は、社内ではつい軽視されがちな作業です。しかし、この“たった1工程”の質とスピードが、その後の分析・戦略・売上にまで影響を及ぼすことを考えれば、決して軽んじてはいけません。

だからこそ、入力外注は単なる「外注先探し」ではなく、パートナー選びの目線で進めることが重要です。要件を整理し、見積もりを取り、仕様確認を丁寧に行うことで、初回から満足度の高い業務委託を実現できます。

導入企業に見るアンケート入力外注の具体的な活用パターン

アンケート入力の外注は、単なる業務負担軽減を目的としたものではなく、マーケティングの実行力や戦略立案スピードを高めるための手段として、さまざまな業種・規模の企業で活用されています。

本章では、実際に外注を導入している企業の代表的なケースを通じて、どのような場面で、どのように活用されているのか、そしてどのような効果が得られているのかを具体的にご紹介します。

ケース①:新商品テスト調査での迅速な集計体制構築(食品メーカー)

大手食品メーカーでは、2025年春の新製品発売に向けて、消費者モニターを対象とした試食アンケートを実施しました。全国10都市で紙アンケートを回収し、自由記述も含めたボリュームのある内容でしたが、わずか5営業日で入力と一次集計を外注業者が完了。その結果、商品開発チームは発売時期の前倒しを決断できました。

特に評価されたポイント:

-

自由記述を5カテゴリに自動分類し、レポートに直接活用できた

-

地域別の回答傾向をExcelでまとめて納品してもらえた

-

一部記載漏れのアンケートも問い合わせ対応込みで処理された

マーケティング部門は「今後はすべての新商品調査を外注込みで計画する方針に変えた」とのことです。

ケース②:BtoB領域での展示会来場者アンケート(IT系スタートアップ)

BtoBの展示会出展時、来場者からアンケートを取得し、その内容を即時に営業資料に活用したいと考えていたIT系スタートアップでは、当日夜に紙アンケートをスキャンし、翌日午前中には入力完了したデータを受け取るフローを構築。スピード感を重視する同社にとって、「展示会で得た“声”をその週の商談に反映できる」点が大きなメリットとなりました。

活用のコツとして挙げられたのは:

-

フォーマットを入力業者と事前に調整しておく

-

営業部門と共有しやすいタグ付け付きの納品形式にする

-

展示会後の即時依頼体制を整備しておく

「外注を活用しなければ、アンケートの価値は半減していた」と語られています。

ケース③:ブランド評価調査の第三者委託による公正性確保(消費財メーカー)

ある消費財メーカーでは、自社ブランドのイメージ変化を把握するための年次アンケートを実施しています。以前は社内で入力していましたが、社員の“主観”が記述欄の扱いに影響することを懸念し、中立性を保つために入力と一次整理を外注化しました。

外注導入の効果:

-

表記統一ルールを業者が中立に適用し、社内対立が回避できた

-

ネガティブな自由記述も感情タグとして客観的に処理され、活用しやすくなった

-

集計処理も含めてデータ化までの工数が半分以下に短縮された

担当者は「入力作業を“社内でやらない勇気”が、かえって信頼性の高いデータを生むことを実感した」と話しています。

ケース④:複数拠点での紙アンケートを一括で処理(流通業)

全国20店舗を展開する流通業では、毎月の顧客満足度調査を紙で実施しており、各店で入力作業を行っていました。業務が煩雑になり、入力基準のバラつきや納期の遅れが課題でしたが、すべてのアンケートを本社に集約し、専門業者に一括委託する体制へ移行。

改善点:

-

全国からのアンケート原票は宅配で送付、入力と集計を集中処理

-

毎月定型のレポートフォーマットで納品され、報告会資料が即日作成可能に

-

店舗ごとの評価・傾向が一覧で確認できるようになった

現場のスタッフからも「集計作業がなくなって本来の接客に集中できる」と好評で、外注は従業員満足度にも貢献しています。

活用形態は柔軟、目的に応じた“部分委託”も可能

上記のようなケースを見ると、「すべての入力業務をまるごと任せる」印象を持つかもしれませんが、実際には外注は目的や業務量に応じた“部分委託”も可能です。

たとえば:

-

自由記述欄のみ外注(定型は自社で処理)

-

一次入力を社内で、チェック・補正のみを外注

-

繁忙期だけ外注、平常時は社内処理

-

納品形式の整形(コード化・並び替え)だけを依頼

こうした柔軟な活用ができるのも、アンケート入力に特化した専門業者ならではの強みです。

まとめ:攻めの調査活動を支える入力外注という戦略的選択

2025年春、企業活動のスピードと情報精度がこれまで以上に求められる時代の中で、アンケート調査はますます重要な役割を担っています。新規事業の市場ニーズ把握、ブランド評価の再確認、顧客満足度の向上施策など、マーケティング現場ではあらゆる意思決定の根拠として、「生きた声」を集める努力が続けられています。

その一方で、アンケート結果を最大限に活かすための“入力作業”は、現場の限られた時間と人的資源を大きく消費し、本来注力すべき施策立案や実行に割けるリソースを圧迫しています。このギャップを埋める鍵となるのが、アンケート入力の外注という選択肢です。

「入力=単純作業」ではないという再認識

アンケート入力は、「集めた情報を可視化し、判断可能な形に整える」重要な工程です。仮にこの工程がなければ、どれだけ質の高い調査票を用意し、多くの回答を集めたとしても、その情報は“未整理の素材”で終わってしまいます。

逆に、丁寧かつ迅速にデータ化され、整った形式で可視化された情報は、経営会議・商品企画・営業戦略にそのまま活かせる**“武器”としての情報”に昇華されます**。

つまり入力は、単なる作業ではなく、調査全体の価値を決定づける要素であるという再認識が、現場に求められているのです。

入力外注は「業務負担の軽減」から「戦略実行の加速」へ

これまで「人手が足りないから外注する」「入力が面倒だから外注する」といった“消極的な理由”で委託されがちだったアンケート入力ですが、今後はむしろ、

-

分析と意思決定を最速で回したい

-

マーケティング施策の成功確率を上げたい

-

顧客の声を正しく・深く理解したい

といった積極的な目的に向けて、入力外注を活用する企業が増えていくことが予想されます。実際、今回紹介した各種ケースでも、入力外注によって生まれた“時間の余裕”が、施策の精度を高める再検討や社内での共有の充実につながっており、単なる業務委託ではない“戦略投資”として位置付けられ始めているのが現実です。

専門業者との連携がマーケティング部門の強化に直結する

アンケート入力業務を外注化するにあたり、特に重要なのは**「単なる請負業者」ではなく「パートナーとして信頼できる専門業者」を選ぶこと**です。情報管理体制、業界知識、表記統一ルールへの理解、自由記述の扱い、納品形式の柔軟さなど、すべてが“使えるデータ”の品質を左右します。

また、必要に応じて部分委託や短納期案件への対応ができる柔軟性を持った業者であれば、繁忙期や突発的な調査でも安心して任せることができ、社内の安定運用にもつながります。

ご紹介してきたように、アンケート入力の外注は、調査精度と業務効率の両面で大きな効果をもたらします。

「うちのアンケートでも依頼できる?」「自由記述が多いけど対応可能?」といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。

👉 アンケート入力業務の外注についてのご相談はこちらから

https://b-outsource.com/survey-input/

【350社以上への正確な納品実績!パソコン業務・オフィス事務の業務代行を実施!アウトソーシングサービス「ビーアウト」のご紹介】

パソコン・タブレット・コピー機・スキャニング機器などを使った単純なデータ入力・リスト作成・メールDM送信・販促作業・軽作業などを社内スタッフが行うと、御社にのし掛かるコストと時間が無駄になります!

パソコン業務・オフィス軽作業の業務代行サービス「ビ―アウト」の顧客企業は、大手企業から中小企業まで幅広く、東証上場企業様を含む350社以上からのご依頼実績と大量の業務をこなしてきた経験があります。特に、パソコン・タブレット・コピー機・スキャニング機器などでの作業の正確さやスピードでは、クライアント様から大きな信頼を頂いています。また、弊社ではプライバシーマーク(Pマーク)を取得しており、情報データ等の取扱いは慎重に実施しています。

ビーアウトでは、事務作業の確実性やスピード力に比して代行サービスを低価格でご提供しており、これまでご満足頂いてきました。ビーアウトの業務代行サービス内容は、「企業や店舗から委託されるSNS(インスタグラム・ツイッター)の運用代行」「ホームページのSEO対策に関わるコンテンツ作成・ブログ作成」「名刺・文字・アンケート等のデータ化」「契約書や領収書などの書類のスキャニング」「WEBサイトを検索して企業情報の営業リスト作成代行」「企業が持つホームページのブログ作成代行」「メールでのDM送信」「郵送ダイレクトメール(DM)の印刷・封入・発送」など様々です。

もし、御社の社員やスタッフがパソコン・iPad・コピー機・スキャン機器などを使った単純作業を行う場合、その作業に掛かるコストを「時給作業に掛かった時間」だけで計算しているかもしれません。しかし実際には、スタッフを募集・採用・教育する際にかかるコストや労務管理コスト、その他社会保険や賃料などを考えると、少なく見積もってもその1.5倍ほどのコストが会社に掛かっています。

もっと言うと、その単純事務作業の仕上りをチェックし、スタッフのモチベーション維持を図る管理者に掛かる精神的・時間的コストや、そのスタッフがいつ退職するか分からないリスクなど、目に見えないコスト・リスクを考えると、会社が抱える負担は図り知れません。その結果、予算を大きく蝕むことになってしまう単純事務作業は、会社にとって悩みの種だとよく伺います。

その中で、何とか企業様が抱える問題を解消する方法はないかと考え、名刺データ入力・文字データ入力・スキャニング・営業リスト作成・ホームページ記事作成・SNS投稿・オフィス軽作業などの単純作業を低コストで代行する事務アウトソーシングサービス「ビーアウト」を展開しています。弊社にご依頼頂くことで、大量の単純事務作業をアウトソーシング(外注化)でき、しかも「低コスト&スピーディー&正確」に実現できます。

単純なパソコン事務作業やオフィス軽作業の外注代行サービスをお考えなら、ぜひ一度弊社にお問合せ・ご相談ください。

会社概要